Horacio Castellanos Moya nació en Honduras y fue criado en El Salvador. Vivió en

varias ciudades de América latina y actualmente reside en Pittsburgh, Pennsylvania. La diáspora y el exilio se entrelazan con la publicación de El asco (Tusquets), novela de “imitación” de Thomas Bernhard que le valió repudios y amenazas en San Salvador desde su aparición, en 1997. En esta entrevista, Castellanos Moya habla de su obra en plena expansión y difusión, y del desencanto producido por Centroamérica, un Edén que se convirtió en zona caliente y violenta.

Por Alejandro Soifer, RadarLibros, Página 12

Su propia forma de collar que une América del Sur con América del Norte la haría, acaso, zona de tránsito, camino de tierra donde nada pasa, donde los países se confunden, las nacionalidades se entienden como una misma separada por caprichosos trazados cartográficos. Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá. ¿No hay nada ahí? ¿Es sólo pura selva y tierra y revoluciones difíciles de distinguir?

En medio de todo este barro Horacio Castellanos Moya dice: “No tengo idea de quién estará construyendo el imaginario nacional en Centroamérica: a las élites no les queda tiempo porque están concentradas en el saqueo y la rapiña, los intelectuales sobreviven tratando de parecer simpáticos al gran capital y al poder político, y al pueblo no le queda más energía que para buscarse la próxima comida”.

Se entiende, no es la voz de un improvisado comentador sino la de un escritor nacido en Tegucigalpa, Honduras, y criado ya de niño en El Salvador –que además pasó gran parte de su vida recorriendo y viviendo en distintas ciudades de América latina, en especial Ciudad de México–.

Si hay alguien, entonces, que hoy en día pueda pensarse como emergente de una literatura centroamericana y que logre trazar los límites de un mapa difuso, es él.

La literatura de Castellanos Moya, al igual que su idea sobre la posibilidad de la construcción de ese imaginario, no deja de referirse una y otra vez a la situación política, social e histórica de la región. Centroamérica es un mapa nuevo a construir y él lo sabe: “No tengo ninguna intención instructiva en mis novelas. Los datos históricos los incluyo porque me los pide la trama. Ahora bien, no puedo negar que Centroamérica, por ser una zona periférica poco tratada literariamente, al menos en el terreno de la ficción, me ofrece suficiente material que puedo manejar a mi antojo”.

Periferia y literatura. Periferia e historia. Las metrópolis que viven de sus piedras preciosas no se manchan las manos con el barro de la historia que se sigue amasando, en silencio, en una zona que nos resulta todavía desconocida, y por lo tanto, fascinante.

Thomas Bernhard en San Salvador

La primera novela de Castellanos Moya lleva por título El asco. Thomas Bernhard en San Salvador y la referencia al gran escritor iconoclasta austríaco parece ineludible a lo largo de páginas en las que el narrador reconstruye el monólogo de Edgardo Vega, un exiliado salvadoreño en Canadá que ha tomado como nombre para sí el de Bernhard y que se dedica, en ese monólogo, a destruir uno a uno todos los mitos de la esencia nacional salvadoreña:

“Te podrás imaginar, Moya, como si yo considerara el patriotismo un valor, como si no estuviera completamente seguro de que el patriotismo tuviera que ver con esas repugnantes tortillas grasosas rellenas de chicharrón que de haberlas comido hubieran destrozado mi intestino, hubieran agudizado aún más mi colitis nerviosa, me dijo Vega.”

La influencia bernhardiana se desparrama también en varias de sus obras que tienen a su vez, el tono de cinismo destructivo y los títulos en clara resonancia: Insensatez, Desmoronamiento, La diáspora.

La diferencia está en vivir al sur, podría decirse. La diferencia de Castellanos Moya es el haber nacido y vivido en el trópico, en la zona caliente donde una novela como El asco no fue recibida con escándalos en palacetes imperiales austríacos sino con la concreta amenaza de muerte que lo llevó al exilio.

Resulta quizás incómodo, entonces, pensar en la construcción de una literatura de América Central para reubicar en el mapa geopolítico a la zona teniendo en cuenta estos valores.

A eso se dedica Castellanos Moya: a atacar los lugares del sentido común y a la construcción de un imaginario decadente, sin sentido, mostrando los ribetes absurdos que adquiere la experiencia histórica concreta de una zona en conflicto permanente, que no logra salir de la pobreza, la exclusión y la violencia.

La tentación de asociar esta mirada y reflexión desde un emergente de la literatura latinoamericana y encastrarla con cierta tradición nihilista europea de posguerra parece fuerte. Aunque él piense lo contrario: “Es significativo que un intento de respuesta a esta cuestión se encuentre en Respiración artificial quizá la primera novela latinoamericana profunda y explícitamente infectada por Bernhard. Pero yo no creo que lo que se escriba en América latina sea eco y respuesta a lo que ya se escribió en Europa. La literatura europea de las últimas décadas, con contadas excepciones, no me dice nada; me parece una anciana agonizante preocupada por sus galas y porque no le arrebatés el monedero”.

Si la literatura europea agoniza, Castellanos Moya le roba ese monedero y se apropia para sí del desencanto. Y lo mezcla con dosis de un humor inusual.

Roberto Bolaño escribió en el posfacio agregado a la reciente reedición de El asco que Castellanos Moya “es un superviviente, pero no escribe como un superviviente”. Castellanos Moya como superviviente y exiliado: el escritor que nació en Honduras, vivió en El Salvador, recorrió América buscando su lugar y no se detuvo, sino que siguió en tránsito, construyéndose a sí mismo y luego produciendo una literatura donde esto se trasluciría. Un primer atisbo de aquella cartografía llamada América Central. Una forma de reubicarla en el mapa. Todo tratado desde los ojos del superviviente pero con el humor del cínico, de quien celebra porque todo está perdido, el mundo se acaba y no hay ya nada más que hacer.

“Mi segundo libro de cuentos, publicado en México en 1987, se titula precisamente Perfil de prófugo –dice Castellanos Moya–. Años después de publicarlo, en un momento de claridad, comprendí que la huida era mi impronta, que si algunos de mis personajes huyen y siempre están incómodos donde están, es en buena medida porque ésa ha sido mi experiencia y la conozco desde dentro.”

Pero el exilio es dolor también y no queda superado por el giro sarcástico: “Yo estoy fuera del juego. A principios de los ’90, cuando terminaba la guerra civil, regresé a El Salvador con el entusiasmo de quien quiere colaborar en la construcción de algo nuevo. Con un grupo de amigos, fundamos una revista mensual y luego un periódico semanal, del que fui director; pero el gusto nos duró poco tiempo. La realidad era demasiado dura, áspera a las nuevas ideas. Yo me largué de nuevo. De Centroamérica procede mi material para escribir ficciones, pero considero que esa zona es irredimible en términos históricos” dice Castellanos Moya.

Robocop en América Latina

Algo es seguro: la literatura latinoamericana parece haberse sobrepuesto a ese shock llamado boom y su inundación de las napas de producción.

Si en Colombia Mario Mendoza y Fernando Vallejo (éste desde México), por mencionar sólo a un par, hicieron sonar con furia su voz del desencanto estetizando a niveles de complejidad y barroquismo verbal la experiencia de la violencia interna, del hermano enemigo y la destrucción institucional que sobrevino a las guerras civiles, revoluciones incompletas y contrarrevoluciones de sangre, en esa línea puede inscribirse tranquilamente gran parte de la obra de Castellanos Moya. “La violencia exacerbada es parte intrínseca de las sociedades centroamericanas que yo recreo en mis ficciones; no es algo buscado o puro contexto, sino que está en la esencia misma de lo narrado. Luego, cuando he hablado de cultura de la violencia me refiero a sociedades donde la vida vale un par de pesos, la voluntad y el placer de matar están enraizados en buena parte de las élites y la población, y el sistema judicial naufraga en medio de la corrupción generalizada”, señala.

Quizá podría encontrarse un momento fundante de esa violencia en El arma en el hombre, novela capital de Castellanos Moya ya que lo narrado en ella se recupera y fluye en otras de sus narraciones, reconstruyendo diversos aspectos de la acción desde otros puntos de vista y perspectivas.

En esta novela el narrador se encarna en Robocop, tropa de asalto desmovilizada al finalizar la guerra civil en El Salvador (que, incluso, dice haber recibido instrucción militar en Panamá y que cuando se queda sin cadena de mando sobre sí se encuentra solo, perdido y con sus armas como único material con el que salir adelante en esta nueva sociedad):

“Mis únicas pertenencias eran dos fusiles AK-47, un M-16, una docena de cargadores, ocho granadas fragmentarias, mi pistola nueve milímetros y un cheque equivalente a mi salario de tres meses, que me entregaron como indemnización”.

Robocop, mitad máquina mitad hombre en la película de Paul Verhoeven (1987), es en este caso un hombre que no conoce otro lenguaje que el de la violencia. Y no es casual entonces que sea esta novela el núcleo medular de gran parte del resto de la obra de Castellanos Moya; donde se condensa la mayor violencia, el mayor dolor, la mayor cantidad de exilios y traslados, traiciones, muertes y donde el lenguaje adquiere su forma más acabada y perfecta. Un tono de latigazos verbales que no expresan emoción, que se limitan a informar como se procede a la faena.

Robocop, como personaje, es un hallazgo porque al igual que los asesinos niños de Vallejo en La virgen de los sicarios sustituye cualquier impulso primario (hablar, el sexo, amar, comer) y lo reemplaza por el de dar la muerte. Robocop sintetiza un tipo social que se construye en la violencia sin sentido; un tipo que tiene sobre sí el movimiento esperpéntico de la violencia que caracteriza, en gran parte, a las sociedades latinoamericanas actuales.

Castellanos Moya dice acerca de su personaje: “Robocop es un sobreviviente –un criminal desalmado, según la ley– que aprovecha los conocimientos aprendidos en la guerra para mantenerse a flote en las nuevas circunstancias. Un par de generaciones de salvadoreños somos sobrevivientes y construimos nuestra identidad a golpes de timón y con lo que tenemos a mano”.

La construcción de la identidad de Robocop como golpe de timón es la de una violencia como el último estertor de un agonizante.

“No me gustó la forma como me miraba. Tomé el dinero y le disparé en la sien”, relata Robocop uno de sus crímenes.

Precisamente, será el asesinato de Olga María de Trabanino, relatado en la novela como una misión más (“La sorprendí en la cochera. Venía con sus dos pequeñas hijas. Le disparé una vez en el pecho y luego le di el tiro de gracia”), el eje sobre el cual girará su novela La diabla en el espejo, y será referido en otras como El asco y Donde no estén ustedes, que retoma a José Pindonga, acaso la contracara de Robocop, el héroe romántico y melancólico, un ex periodista y detective privado encargado de investigar la muerte de Olga María, torpe en todo lo que hace y quien provoca los momentos más hilarantes de la obra de Castellanos Moya. Violencia y sarcasmo. Destrucción y cinismo. Robocop y Pepe Pindonga encarnan una dualidad estética en la obra de Castellanos Moya.

La experiencia de la muerte es una presencia, como sombra o realidad concreta y cotidiana, que atraviesa toda la narrativa de Castellanos Moya, como si fuera un río subterráneo que contamina todo lo que toca. Esa experiencia física afirma al mismo tiempo que subvierte la estética del naturalismo; lo que en ella era sangre interna que trasmitía por generaciones el gen de la derrota o del mal, aquí se ve como una especie de río imaginario de fluidos corporales que interconectan las distintas obras de Castellanos Moya pero como pura presencia externa, contacto con la sustancia. Robocop no duda en sacarse los guantes para tener esa experiencia en carne propia: “El mayor aún respiraba cuando le machaqué la cabeza con la culata de la pistola: me quité el guante para tomar sus sesos y restregárselos en lo que quedaba de su rostro”.

Esa presencia de la violencia como río de sustancias restituye un lugar en la historia a los olvidados y fluye, tocando de algún modo u otro los distintos relatos: “Quizá la sangre de esos cien mil muertos es la que los hace apestar de esa manera tan particular” dice Thomas Bernhard en El asco tendiendo un puente con Insensatez, un relato voluptuoso cuyo narrador es el encargado de corregir unas mil cuartillas de un informe sobre el exterminio brutal de indígenas por parte de los militares en un país centroamericano. Situaciones de un absurdo que encuentran cima en el eco de la Guerra del Fútbol que describe la trama de Desmoronamiento y da cuenta de esa guerra entre Honduras y El Salvador desencadenada como excusa de un encuentro por las eliminatorias del Mundial 1970 de ambas selecciones nacionales. Una guerra de la transpiración para terminar con la mecánica de fluidos que justifican, llevan, riegan, dan cuenta de la muerte y la violencia.

Quizás la construcción de esa América Central que desconocíamos venga empapada del desencanto de los muertos no vengados y las tumbas sin nombre que conocemos también como experiencia directa.

“Por eso, en contra de mi voluntad, he tenido que ver y escuchar a esos políticos apestosos por la sangre de las cien mil personas que mandaron a la muerte con sus ideas grandiosas, un tremendo asco me producen esos tipos tenebrosos que tienen en sus manos el futuro de este país, Moya, no importa si son de derecha o de izquierda, son igualmente vomitivos, igualmente corruptos, igualmente ladrones, se les nota en la cara la ansiedad por saquear lo que puedan a quien puedan, unos pillos con saco y corbata que antes tuvieron su festín de sangre, su orgía de crímenes, y ahora se dedican al festín del saqueo, a la orgía del robo, me dijo Vega.” La declaración de Bernhard en El asco se sostiene con la fuerza de un programa estético que Castellanos Moya sigue desarrollando. Y en el retumbar de esas palabras, el trazado del mapa adquiere por momentos la perturbadora fisonomía de nuestros propios límites.

“Nadie sabe para quién trabaja”

¿Cómo fue tu experiencia de militancia política?

–Yo nunca encajé en ninguna militancia, deserté incluso antes de ser boy scout; la obediencia me cuesta mucho. En los primeros años de la década del ’80 hice periodismo en apoyo a las fuerzas revolucionarias que entonces peleaban en El Salvador, pero pronto descubrí las trampas y los crímenes, y salté del barco cuando aún ondeaba la bandera de la “inminente” victoria. Me gustaría creer que la fuerza que me movió entonces tenía que ver con la dignidad y con cierta textura moral, más que con las ideologías o la ambición política.

¿Te arrepentís de algo de lo que escribiste en El asco?

–Si comienzo a arrepentirme de algo terminaré arrepintiéndome de todo. Escribí lo que tenía que escribir y he pagado un precio por ello. Nada más.

¿Qué sentido particular tiene escribir en América Latina?

–Latinoamérica siempre ha sido un territorio hostil a la literatura en términos de lectores, y ahora con la golpiza a las clases medias lo es más. Cuando alguien procede de un lugar como del que yo procedo, escribir no tiene ningún sentido, a menos que sea un impulso inevitable, una tara genética, como decía Onetti.

Tu nueva novela se llamas Tirana memoria. ¿Cómo significás esta tiranía?

–La memoria es tirana porque nos mantiene girando en rollos, y en esos rollos están estampadas las experiencias traumáticas, las cuentas pendientes, las heridas; también, por supuesto, los recuerdos positivos, pero no con la misma intensidad. La memoria del dolor es inmensamente más fuerte que la memoria del placer, creo. Tirana memoria sucede en su mayor parte en El Salvador y gira alrededor de una mujer conservadora, católica, buena persona, cuya vida de pronto da un tremendo giro cuando su marido es apresado, por opositor al régimen, en el vórtice de un golpe de Estado; tiene vasos comunicantes con Donde no estén ustedes y Desmoronamiento.

Tu literatura interesa mucho en Europa. ¿Hay alguna posibilidad de que termine convirtiéndose en una especie de exotismo latinoamericano?

–La verdad es que nadie sabe para quién trabaja. Y para mí, tener lectores ya es ganancia; cómo me vean o lo que opinen esos lectores sobre mis libros viene después, y nada puedo hacer sobre ello.

Pintura de Oswaldo Guayasamín (Quito 1919-1999)

Pintura de Oswaldo Guayasamín (Quito 1919-1999)

Pintura de Oswaldo Guayasamín (Quito 1919-1999)

Pintura de Oswaldo Guayasamín (Quito 1919-1999)

Fotograma de la película Pather panchali, 1955

Fotograma de la película Pather panchali, 1955

De izquierda a derecha y en primer plano, Kant, Marx, Barthes y Foucault; detrás, Platón, Wittgenstein, Sartre y Nietzsche, en una ilustración del dibujante Felix Petruska

De izquierda a derecha y en primer plano, Kant, Marx, Barthes y Foucault; detrás, Platón, Wittgenstein, Sartre y Nietzsche, en una ilustración del dibujante Felix Petruska

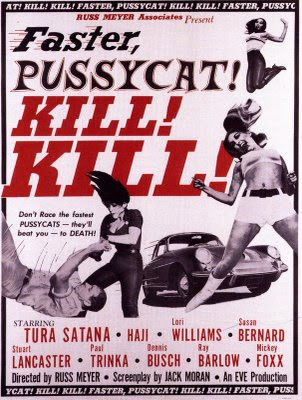

Afiche de la película Faster, pussycat! kill! kill!, de Russ Meyer

Afiche de la película Faster, pussycat! kill! kill!, de Russ Meyer

Tarantino durante la filmación de Death Proof

Tarantino durante la filmación de Death Proof

Haroldo Conti

Haroldo Conti